業務内容

1. 組織診検査

組織標本を作製して病変の病理診断を行います。

| 生検診断 | 内視鏡・試験切除・針生検等によって得られた小さな検体について診断しています。 病名決定、治療方針、予後の推定に重要な検査です。 |

|---|---|

| 手術材料の診断 | 手術で摘出された臓器について診断しています。 悪性腫瘍であればその腫瘍に対する取り扱い規約に基づいて標準化された診断が行なわれています。 |

| 術中迅速診断 | クリオスタットという機械のなかで-20℃~-30℃の状態で標本を作製することにより、 短時間のうちに病理診断を行い、その結果を手術中に報告しています。術式や切除範囲の決定のために行なわれます。 |

2. 細胞診検査

細胞自身の形態を観察して、良性・悪性の鑑別を行います。

| 剥離細胞診 | 婦人科検診の検体・喀痰・尿・胸水・腹水等 |

|---|---|

| 穿刺吸引細胞診 | 乳腺・甲状腺・リンパ節等の針による穿刺細胞診 |

病理組織標本の作り方

病理診断の組織標本が出来るまでをご説明します。

組織標本の役割

患者さんから得られた組織や細胞を病理標本に作成し、最終的に出来上がった標本を顕微鏡で観察してどのような病気であるかを診断します。

病理診断では、患者さんから得られた組織や細胞を病理標本に作成し、最終的にできあがった標本を顕微鏡で観察してどのような病気であるかを診断します。

ここでは、どのようにしてこの病理診断用の組織標本が出来るかを説明いたします。

上の写真(写真1)は病理診断のために胃の粘膜組織を胃内視鏡検査を行って採取しているところです。病理診断用の検体は、内視鏡検査の他にも、手術などで直接採取したり、内腔がパイプ状の針で刺したりなど、いろいろな方法で行われています。 得られた検体はホルマリン水という組織を固定(一定の硬さを持たせ、防腐処置をすること)する作用のある液体に浸けた状態(写真2)で申込用紙(写真3)とともに病理検査部門に提出されます。

固定されて提出された検体は検体番号を付けてカセットに入れられ(写真4)、ふたをして(写真5)包埋装置(写真6)に入れられます。

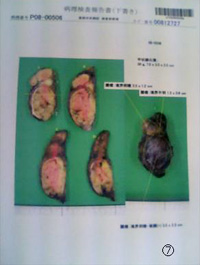

検体全体が1個のカセットに入りきらない様な大きなものは写真を撮って細かく切り更に番号を付けて複数のカセットを作ります。検体のどの部分からとった組織であるかが分かる様に切り出し図(写真7)を作成します。

-

包埋(ほうまい)とは

-

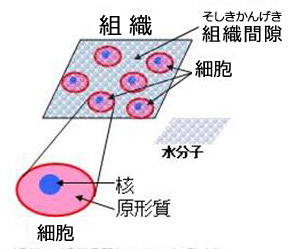

包埋装置の中ではカセットに入った組織が一晩かけてパラフィン漬けにされます。これは単にパラフィンの中に組織が埋め込まれるのではなく、細胞の中や周囲の組織間隙を満たしている水分を全てパラフィンで置換します。こうすると、組織は適度な硬さと粘りけを持つ様になり、ミクロトームを用いる事によってきれいな3ミクロン(1mmの3/1000の厚さ)の薄切り切片が作成できるようになります。

組織は組織間隙の中に細胞が埋まった様な構造になっています。生体内では、この細胞の中も組織間隙も全体が水分で満たされています。

完全に溶解し、パラフィン漬けになった検体を取り出して、今度はパラフィンを冷やして固めます。この操作は包埋とよばれ、この操作に便利な包埋ステージという装置(写真8)で行われます。

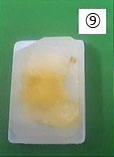

包埋が終了すると、本当に蝋詰めの状態になり、パラフィンブロック(写真9)と呼ばれます。これをミクロトーム(写真10)にセットして3~5μmの薄切りの切片にして、ガラス板の上に貼り付けます。熱を加えると切片は良く伸展され、ぴったりとガラスに張り付きます(写真11)。

乾燥した切片をキシロールに戻しパラフィンを融解し、エタノールにくぐらせた後に水に戻します。この操作は脱パラフィンと呼ばれます。脱パラフィンされた切片は色素に漬けれて染色されます。

これまでの操作はバット(写真12)と呼ばれる四角いガラス瓶に切片の乗ったスライドグラスを漬ける事によって行われてきました。これにカバーグラスと呼ばれる薄いガラスを載せて組織標本(写真13)が完成です。

脱パラフィンからカバーグラスまでの操作は当施設では全て自動機械(写真14、15)で行っています。

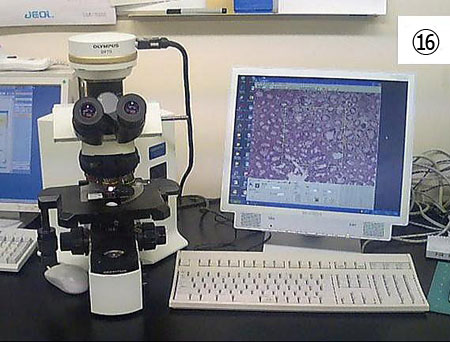

完成した組織標本は顕微鏡で観察して、病理診断を行います。当施設では顕微鏡としてオリンパス社製のデジタル顕微鏡システム(写真16)を導入し、観察と同時にそのデジタル画像を記録することが出来ます。

-

病理診断の一例

-

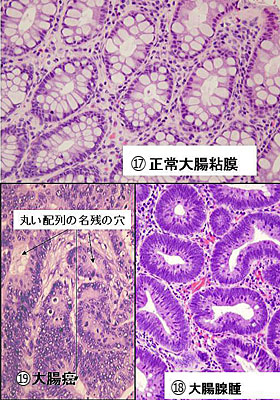

病理診断の内容は多岐にわたりますが、その一例として大腸粘膜の病変について示します。

写真17は正常大腸粘膜です。

上皮細胞は規則的に丸く並んでいて粘液細胞(白く抜けた細胞)が多く含まれています。写真18は大腸腺腫と呼ばれる良性腫瘍です。

正常に比べて細胞密度が高く丸い並び方も少し歪んでいます。すぐに命に関わる事はありませんが、その一部には癌が発生する可能性があります。写真19は大腸癌(腺癌)です。

細胞の配列の乱れが著しく、もはや丸い配列とは呼べません。それでも丸い穴の様な構造が残っているのが愛嬌です。進行の程度にもよりますが、周りの組織を破壊しながら限りなく病変は大きくなって行きます。さらに、転移を起こして、大腸以外の部分にも病変が形成されてきて手が付けられなくなります。

大急ぎで治療を始める必要があります。

その他の病理標本(診断)

病理診断の標本には今まで説明した病理組織標本の他にもいろいろなものがあります。

1.細胞診

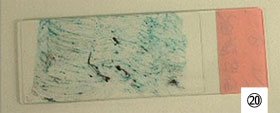

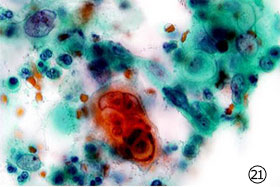

細胞診では組織を包埋せずに直接スライドグラスに貼り付けて標本(写真20、21)を作成します。検体は粘膜を綿棒でこすったものでも可能ですので、患者さんの検体採取時の痛みや負担が軽くすみます。

細胞診の標本

細胞診の顕微鏡像(子宮癌)

2.術中迅速診断

術中迅速診断は手術中に提出された検体をすぐに病理診断して結果を手術質に報告し、それによって手術の内容を決定します。このためにはパラフィン包埋は行わず、-30℃程度に凍らせて切片を作成します。

そのための機会がクリオスタット(写真22)です。フリーザーの中にミクロトームが入った様な構造になっています。だいたい10分以内に診断結果がでます。

クリオスタット

3.免疫組織化学

免疫組織化学では動物で作った抗体(免疫グロブリン)を試薬として使い、その抗体に特異的な物質を組織標本上で同定し、その局在や、定性的な量の判定を行います。

診断や治療方針の決定に役立ちます。

自動免疫染色装置(BOND MAX)